思いもかけぬ暖かさは、今年の桜前線を駆け足にさせた。

先週の函館・松前に続き、札幌も27日に円山公園の桜の満開を聞いた。

あるいはGW中に道東や道北でも咲いてしまいそうな勢いである。

白樺の若葉が萌えてきた野山の雪の減り具合を見ても、今年の春の早さを感じる。

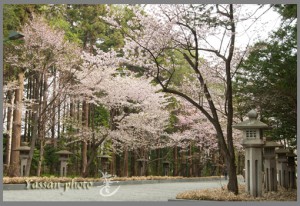

北海道神宮は札幌市の円山山麓に鎮座する。我が家からもほど近いので、

境内の桜を愛でながら小さな動物や野鳥たちを撮影するのが私の恒例である。

朝一番の清浄な境内の空気を吸って参拝を済ませる。8時前はまだ人も少ない。

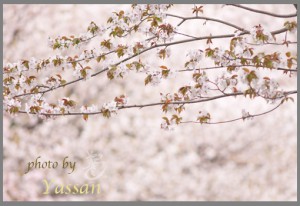

参道の桜の樹々は、薄紅色の雲を重ねたような枝を優美に差し掛けている。

通勤前に参拝するスーツ姿の若者や、敬虔な面持ちでゆっくり歩を運ぶ初老の男性、犬を散歩させる女性たちがちらほらと行き過ぎる。

不安げな曇り空がいつしか晴れて、春の光が柔らかく神域の杜を包みはじめた。

- ハシブトガラ

- 大忙し!

エゾリスが走り回る。秋に埋めておいたクルミを忙しく掘り出している。

そんなに大きなのをくわえて、あごが外れないのかと心配になるほどだ。

ちりちりと軽やかなさえずりが聞こえてきた。

シジュウカラやハシブトカラが、桜や梅の花の間を飛び回っている。

美しいヒノキやスギの林の中では、枝のカラスがのんびり啼いている。

人界の雑事を忘れる至福のひとときである。

木鼠の耳ふさの毛の揺れるごと やはらかな風吹くここちして