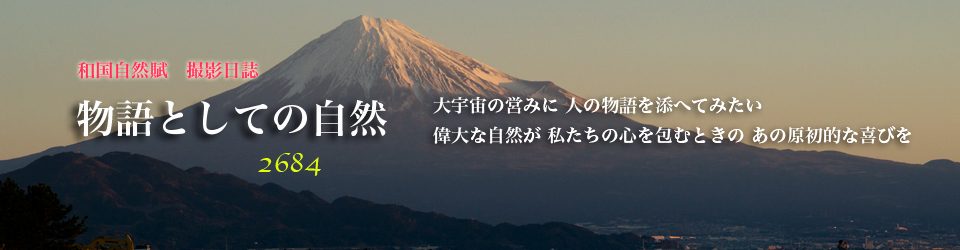

秋晴れの日だ。窓の外には富士の白い峰が見えている。

「はや霜月、11月か・・」コーヒーを啜りながらため息をつく。

季節のうつろいに、心の熟成がいつも追いつかず、時間ばかり過ぎてしまうが

今日こそは、7月の北海道の旅の思い出を記してみようと思う。

そう、あれはとても良い旅だったのだ。

🔹四年半ぶりの北海道は・・

もともと北海道行きは昨年の計画だったが、世間の「コロナ自粛」に遠慮して断念していた。

今年も「緊急事態宣言」で旅立ちが危ぶまれたが、6月末で解除となり実行にこぎつけた。

6月末に車で新潟からフェリーを利用して小樽に上陸。夜は札幌時代の友人と旧交を温めた。

緊急宣言解除で解禁されたビールと海鮮の美味かったこと!

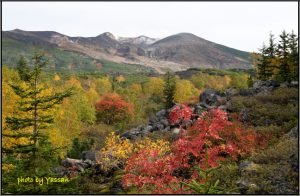

美瑛・富良野へ。夏雲湧く青空と強い日差し。でも風は涼しい夏の北海道だ。

案外、懐かしさは感じない。かつて暮らしていた頃の日常感覚のままだった。

思い出に昇華するには、たった4年半では早過ぎるのかもしれない。

人のこころは、ゆっくりと熟していくものなのだ。

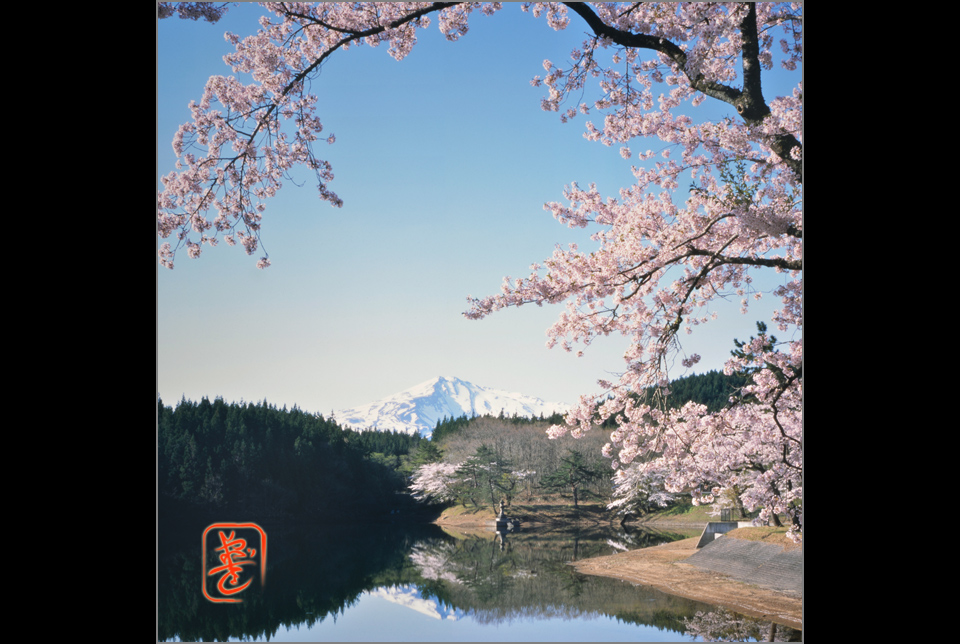

- 小樽の海(夜明け)

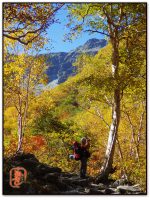

- 美瑛岳を望む

🔹道東地方:写真家 久保敬親先生の思い出

帯広から足寄、そして阿寒の森林地帯を抜けて、道東の広大な平野へ飛び出した。

久しぶりの摩周湖ブルーにも懐かしさはなく、いつもの撮影で来たような感じである。

20年暮した北海道の記憶は褪せることなく、私の魂に刻まれている。それが嬉しかった。

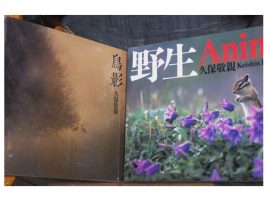

この旅の重要な目的のひとつは、故・久保敬親先生の回顧展「野生の瞬きⅡ」だった。

ところが例の緊急事態宣言で回顧展は中止になったのだと、奥様の電話で知らされ驚く。

奥様のご厚意で中標津町のご自宅に伺い、亡き先生の思い出を語り合うことができた。

久保敬親先生との思い出は多くはないけれど、ひとつひとつが宝物だ。

理想の写真家としての目標であり、疑問や悩みの対象でもあり、まさに心の師であった。

先生や仲間たちと、知床で動物の撮影に励んだ日々や、ご自宅で二人で酒を酌み交わした宵が忘れられない。言葉にならない大切なことを教わった。

訃報に接して呆然としたあの日、心の中の久保先生の大きさに改めて気づいた。

「金を稼ぐからプロ、じゃない。こだわりを持つのがプロだ」

そんな久保先生の笑顔と言葉は、今も自分を支えてくれている。

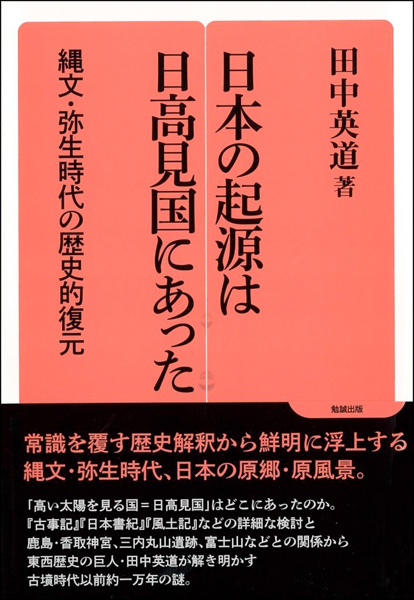

- 写真集「野生 Animal」と「鳥影」(久保敬親)

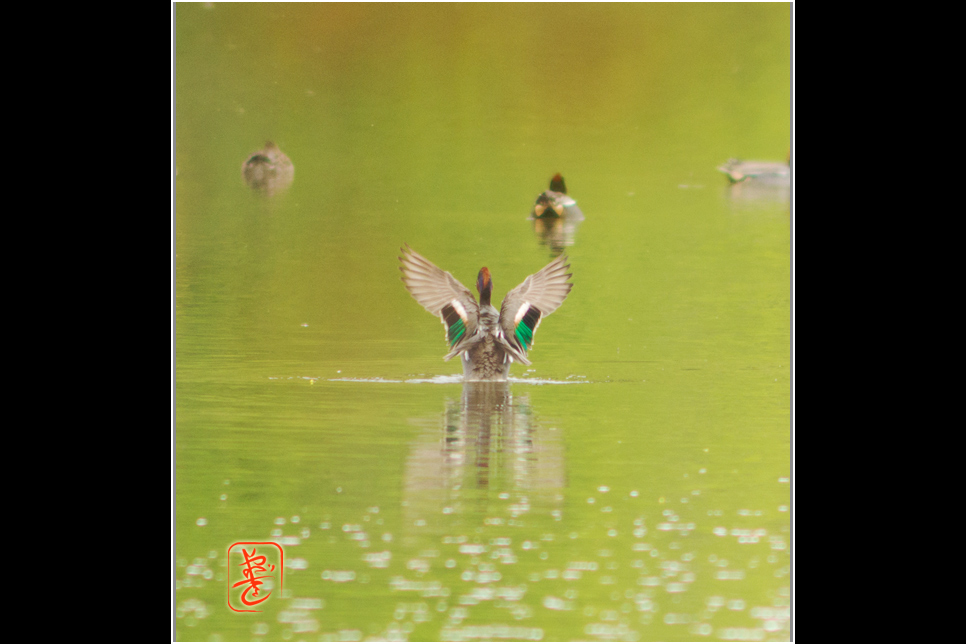

- 「野生 Animal」より

🔹網走・北見:まだ見ぬ親戚に思いを馳せて

私も両親も静岡出身だが、父方の祖父は島根県の出で、明治期の屯田兵募集に応じて北海道に渡った。

今も北海道に親戚がいることは知っていたが、まだ会ったことがない。

近年その人々のことが気になり、思い切って手紙を書いたところ、先方から丁寧なお電話を頂いた。この夏に会えないかと尋ねたが、難しいですね・・とやんわり断られてしまった。

便りも途絶えて過ぎ去った数十年の、歳月の重さを感じざるを得なかった。

しかし同時に、消えることのない血縁の重みと大切さも改めて感じたのである。

今回の旅では、その親戚の住む網走市と北見市を通ったのだが、寄ることはできなかった。

だがいつか必ずお会いできる。そしてお互いの溝を埋めていくことができると信じている。

🔹礼文・利尻・サロベツの撮影

北海道の北端・稚内市、その沖に浮かぶ利尻島と礼文島は、若き日の自分の憧れだった。

初めて訪れた1997年以来、いつも徒歩で島に渡って 撮影していたが、今回初めて車を持ち込んだのである。おかげで機動力を活かして充実した撮影が出来たと喜んでいる。これも以前から丹念に自分の足で歩き、 島の地理をよく見ていたお蔭だ。何事も事前の積み重ねが大切だと改めて実感した。

- コヨシキリ(利尻/沓形)

- ノゴマ(礼文/桃岩)

- 江戸屋山道から金田岬(礼文)

- 桃岩方面(礼文)

10年ぶりにサロベツ湿原にも寄った。利尻・礼文でもそうだったが、全体的に花が少ないと感じた。お馴染みのエゾカンゾウや、エゾスカシユリが全然見えない。7月初旬といえば本来なら花は真っ盛りの時期なのだが・・・

わずかな時期の違いによるのか、それとも地球的な気候の変化によるのかもしれない。

だがそれは、決して人為的なCO2排出といった政治的なウソ話のことではない。

あくまでも過去に当たり前のようにあった大自然の摂理による気候変動のことである。

- ノハナショウブ(サロベツ湿原)

- ホオアカ(サロベツ湿原)

- 利尻に沈む夕日(天塩海岸)

🔹秩父別町:屯田兵の曽祖父たちとの邂逅

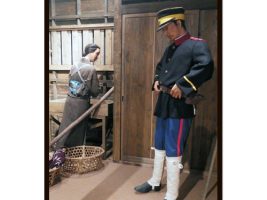

先述の通り、曽祖父の代に屯田兵に応募した我が祖先たちは、雨竜郡秩父別町に入植した。今回の旅の最後に秩父別の郷土館を訪ねて、当時の屯田兵家族の生活を偲ぶことができた。

- 開拓時代の秩父別村

- 現在の秩父別町

- 屯田兵屋の再現

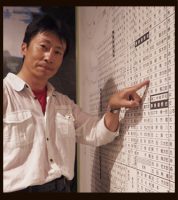

- 曽祖父の弟の名を見つけた

戸主配置図の上に曽祖父(の弟)の名前を見つけたとき、観念の中のボンヤリした存在だった曽祖父たちが初めて身近なものに感じられた。

それは本来自分の根幹にあるべきもので、長い間欠けていたそれを取り戻せたように思えて

何かとても幸せな気持ちになったのである。

🔹こころのふるさと・北海道

この夏の北海道訪問で、自分の中でひとつの区切りをつけられた気がしている。

それは「また札幌に戻って住む」ことへの、心の拘りが解消したことだ。

いつでも心の中にあり色褪せない、わが祖先と血縁者のいる北海道を確かめたから。

「ふるさとは遠くにありて思うもの・・」という室生犀星の詩「小景異情」を思い出した。

いま北海道は、わたしの本当の故郷になったのであろうか。