【道東への長旅】

二月末から三月初めにかけて、道東の撮影に出ておりました。阿寒湖、摩周湖、鶴居村、知床羅臼、尾岱沼、根室、網走、斜里と巡り、走行距離じつに1,900kmに及んだ長旅でした。

今回は、そのうち流氷に関わる部分について簡単に記そうと思います。

【嵐に見舞われて停滞(羅臼)】

知床半島の北側に位置する斜里やウトロの港は、冬の北西風に吹き寄せられる流氷に海が閉ざされます。

しかし南側の羅臼町では岬を回り込んできた流氷は港を埋めることもなく、漁船に乗って沖合の流氷原を観察できます。氷の上に憩うアザラシやオオワシ、オジロワシなどを間近で見ることもできるわけです。

10年ぶりにこの船に乗ろうと羅臼にやってきた私ですが、初日からものすごい吹雪に見舞われました。本州では春一番と報道された低気圧です。暴風の中を何とか羅臼に着いたものの、道の駅Pで停滞。

丸二日も続いた嵐が去ると、陽光の降り注ぐ根室海峡は青々としてさざ波がたち、流氷は水平線のどこにも見えません。穏やかな凪の向こうに国後島がぼうっと浮んでおります。流氷がないので船はあきらめ、港を飛ぶワシを撮影して羅臼を辞しました。流氷は年によって状況も様々ですが、羅臼は南側のために更に少なかったのでしょう。

【羅臼港で会った英国の長身のカメラマンの話】

「英国にはオジロワシはいないんだ。いやスコットランドにはいるが、ほんの少しだけだ」

「昨日の吹雪の中のドライブは実に…その、デンジャラスだったよ、なにしろ雪道を走るのも初めてだったしね」

「羅臼には初めて来たが、誰も英語を話さないので難渋した。なにしろ僕も日本語を全然話せないからね」

彼は英国の南西部、Dorset州に住んでいるとのこと。海の近くで暖かく、雪は全然降らないそうです。

「ここにはなんと鷲が沢山いるんだ、実にファンタスティックだよ」

話をしながら、そのタフさと無謀さ?に驚かされ、またひどく感心させられました。

(これがかつて七つの海を制覇した英国人の冒険心というものかな)

同時に(それにしても少しは日本語を勉強してくればいいのに)…だがそれも如何にも英国人らしいなあと苦笑。

-

-

夜明けの国後水道

-

-

飛翔するオジロワシ

【網走で流氷を見る】

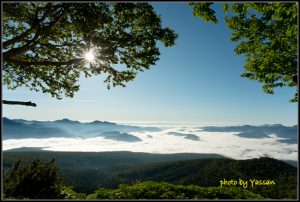

羅臼を辞して一旦根室、釧路へ南下し、再び北上してオホーツクの網走市へ。あの嵐のおかげでしょうか、沖合4kmに立派な流氷原が広がっています。天気もよいので名物の砕氷船オーロラ号に乗ってきました。大きな船で氷を割りながら進むので、近くにアザラシやワシがいても逃げてしまい見えませんが、遠くの氷の上に休む猛禽の姿を認めることができました。

流氷についての科学的な解説はよく聞きます。シベリアのアムール川の河口で生まれた氷塊が成長しながら南下して、真冬の北海道に到達する。氷から溶け出す栄養分をプランクトンが食べ、それを小魚が食べ、それを鳥やアザラシが食べていく食物連鎖の図です。いわゆる「流氷の育む豊かな生命の輪」というものです。

科学的な説明はさておき、流氷が夕陽に照らされ桃色に輝く様や、西の空に日が沈んでいく刻々と移り変わる色合いの妙は、実に人の心をうつものがあります。

「古代人はこの不思議な氷をどんな思いで見ていたのだろう?」

毎年冬になると遥か彼方からやってきて海を覆い尽くし、春とともに遠く去ってゆく不思議な氷達を —

どこからかやって来て、海獣の獲物の恵みを与えて、またいずこかへ去ってゆく無数の巨大な氷。

そうした素朴な自然への畏敬心に私は惹かれてなりません。

科学や数字の話ではなく、人の生きた目と心がつかみ取る本物の自然観のようなもの。

そうした見方と感覚を、流氷という現象が私にそっと教えてくれている気がするのです。

-

-

流氷原を飛ぶ

-

-

流氷ブルー